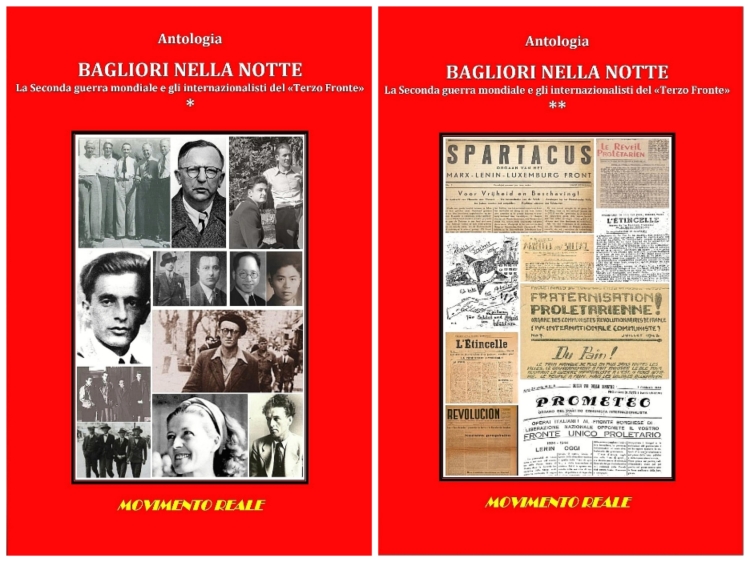

Dalla postfazione all’antologia Bagliori nella notte. La Seconda guerra mondiale e gli internazionalisti del «Terzo Fronte», Movimento Reale, luglio 2023.

XIV – XV

… Marc Laverne invece coglieva le sfumature: Stepanoff non era per la guerra, ma per la vittoria delle democrazie. L’inferno non era più il capitalismo in quanto tale, ma la sua variante scura. Stretto tra l’incudine e il martello, pensava Laverne, era arrivato a scegliere il “male minore”, a farsi l’avvocato di un “fronte unico”, insieme al colera e contro la peste, proprio come i social-patrioti che nel 1914 avevano sostenuto che prima di combattere la borghesia di casa bisognava mettere l’altolà alle mire espansionistiche degli odiosi Hohenzollern. Certo, la storia di Stepanoff la conosceva; sapeva che durante la prima macelleria mondiale non era affondato nello sciovinismo isterico degli pseudo-internazionalisti di ogni risma, tedeschi e francesi, belgi e russi. Ma da allora, dalla sua fiera gioventù, c’era stato l’ottobre ’17 e il fascismo e la controrivoluzione stalinista; un bel po’ di Stepanoff erano stati colpiti da cretinismo politico. – Questa guerra non è la banale ripetizione di quella precedente – insisteva, sfondando delle porte aperte. – Richiede nuovi strumenti di lotta da mettere al servizio della nostra causa. Laverne ascoltava come si tende l’orecchio per captare un messaggio in codice, pensando che i suoi cosiddetti nuovi strumenti, di cui comunque si guardava di chiarire la novità, non gli impedivano d’inforcare il vecchio ronzino riformista. Jean Malaquais, Pianeta senza visto, 1947

Le fragilità teoriche – se così è possibile definirle – che all’incirca nella prima metà degli anni Venti del ‘900 condussero alla sconfitta le minoranze internazionaliste e che impedirono loro di svolgere un ruolo maggiormente significativo nel corso della Seconda guerra mondiale, possono essere sintetizzate genericamente nella mancata individuazione delle caratteristiche fondamentali del capitalismo, per come erano state studiate e analizzate da Marx nel Capitale – mancanza che avrebbe profondamente inficiato la capacità di definire correttamente la natura sociale dell’URSS –; nell’insufficiente concezione della funzione del partito di classe e della corretta dinamica processuale della sua formazione; nella comprensione superficiale del fenomeno dell’imperialismo; nella parziale incomprensione della crisi capitalistica e della sua correlazione con la guerra imperialista.

Tutte le minoranze internazionaliste – quale più quale meno – faticarono nel mettere a fuoco la portata della sconfitta della Rivoluzione d’ottobre e a riconoscere il carattere controrivoluzionario dello stalinismo o le sue origini nella sconfitta della rivoluzione proletaria internazionale. Non era semplice riconoscere il processo disgregativo determinato da rapporti di produzione mercantili che – per quanto sottoposti a fortissima pressione dal potere rivoluzionario – nella Russia economicamente arretrata e in assenza di un’estensione della rivoluzione a livello internazionale non potevano essere tenuti a freno a lungo e avrebbero violentemente frantumato l’involucro politico di un potere rivoluzionario che gli era d’ostacolo. Ancora meno semplice era riconoscere la dinamica in atto di questa rottura violenta: una controrivoluzione che, attraverso la fusione del partito e dello Stato rivoluzionario, appariva come il prevalere di una frazione della stessa compagine, utilizzava lo stesso linguaggio, gli stessi concetti, gli stessi simboli del partito rivoluzionario, per sottomettere, marginalizzare, eliminare politicamente e in seguito anche fisicamente la sua componente autenticamente rivoluzionaria.

Era plausibile una chiara comprensione del fenomeno mentre il fenomeno stesso era in corso di realizzazione? È difficile rispondere in maniera recisa. Circa venti anni dopo l’inizio di questo processo, alcune minoranze internazionaliste, messe in allarme da tutta una serie di sconfitte del proletariato internazionale direttamente provocate dall’intervento controrivoluzionario di un’Internazionale comunista trasformata in strumento della politica estera russa, si riappropriarono di un arsenale concettuale marxista che, indiscutibilmente, era in larga parte preesistente all’elaborazione teorica del periodo rivoluzionario. Allora la domanda corretta dovrebbe essere: perché quell’arsenale rimase inutilizzato per così tanto tempo? Perché le fondamentali lezioni di Marx, di Engels ed in parte anche di Lenin sul capitalismo di Stato non vennero impugnate con decisione e tempismo? Perché numerosi teorici rivoluzionari si avvitarono in discussioni astratte e pretestuose sullo “Stato operaio degenerato”, sulla “produzione socialista con distribuzione capitalista”, sulla “burocrazia come casta o come classe”, sull’“accumulazione socialista” ecc.? Indubbiamente queste teorizzazioni, nella loro astrusa complessità e nella loro sempre più evidente inverosimiglianza rispetto ad una spiegazione tanto più semplice quanto pienamente attingibile dal corpus teorico marxista, riflettevano una comprensibile difficoltà soggettiva nel riconoscere che una lotta tanto dura, tanto onerosa in termini di esistenze sacrificate, tanto colma di concrete speranze di vittoria, si fosse risolta in una sconfitta ad opera della più subdola e feroce forma di controrivoluzione; esprimevano un inconscio ed angosciato rifiuto delle implicite conseguenze politiche di tale spiegazione: il riconoscimento di una disfatta epocale e la necessità di ricominciare da capo, nelle condizioni di iniziale isolamento conseguenti alla rinuncia all’immenso prestigio che presso la classe operaia mondiale conferiva l’identificazione politica con lo Stato operaio, sorto dalla prima rivoluzione proletaria vittoriosa, e con le sue passate grandiose battaglie contro l’intero mondo capitalistico.

È purtroppo vero che tutta una serie di argomentazioni, solo formalmente corrette da un punto di vista marxista, erano state impugnate dall’opportunismo socialdemocratico per dissuadere il proletariato dal perseguire la “via rivoluzionaria”: se il risultato di tanta violenza doveva essere un capitalismo di Stato, tanto valeva proseguire sulla via pacifica e graduale delle riforme per ottenere un “socialismo” che non andasse oltre il temporaneo mitigamento delle peggiori contraddizioni del capitalismo. Tuttavia, le stesse argomentazioni furono riprese anche da una “sinistra” rivoluzionaria che, incapace di riconoscere la controrivoluzione capitalistica rappresentata dallo stalinismo, preferì negarla negando il carattere proletario della Rivoluzione d’ottobre e qualificandola a posteriori come rivoluzione borghese fin dal suo inizio.

Per le minoranze internazionaliste autenticamente rivoluzionarie che provenivano direttamente dall’esperienza delle lotte rivoluzionarie in Russia e per quelle di tutto il mondo che si erano entusiasticamente identificate con queste lotte, la strada di una politica di classe che tenesse conto della controrivoluzione senza per questo abbandonare la prospettiva rivoluzionaria e senza gettare nella pattumiera della storia l’intero portato di esperienze e di insegnamenti positivi della Rivoluzione d’ottobre, era innegabilmente accidentata, ingombra di ostacoli materiali, teorici, sentimentali.

A ciò si aggiunse la tendenza da parte di alcune minoranze rivoluzionarie a concepire la crisi capitalistica univocamente come “crisi di realizzazione del plusvalore”, tendenza che ostacolò la loro comprensione del reale significato delle politiche economiche e di riarmo delle potenze dell’imperialismo negli anni Trenta. Alcune minoranze internazionaliste sopravvalutarono il ruolo “salvifico” dell’economia degli armamenti nello scongiurare la crisi del capitalismo e sottovalutarono la tendenza alla guerra, prodotta dalla crisi stessa, al punto da considerare possibile un accordo delle frazioni del capitale mondiale allo scopo di prevenire la guerra imperialistica e impedire le sue possibili conseguenze rivoluzionarie. Tuttavia, se il capitalismo fosse in grado di eliminare le proprie insanabili contraddizioni – compresa la stessa esistenza sociale del proletariato e la conseguente lotta di classe – non si tratterebbe più di capitalismo, ma di un modo di produzione capace di mutare la propria natura pacificamente, chiudendo tutti quei varchi attraverso i quali può inserirsi l’azione rivoluzionaria della classe operaia e addirittura rendendo di fatto del tutto superflua l’esigenza stessa di una simile azione.

Alcuni individui e gruppi si trovarono talmente spiazzati di fronte allo scoppio della Seconda guerra mondiale da rimanere in silenzio per settimane per poi proporre la liquidazione di qualsiasi attività organizzata, con la giustificazione che la guerra in atto aveva ormai dimostrato l’“inesistenza sociale del proletariato”.

Ma un conto è riconoscere l’inesistenza o, per meglio dire, l’assoluta insufficienza di una soggettività politica indipendente del proletariato, altro conto è teorizzarne l’inesistenza come classe nei confronti del capitale. Nel primo caso si sarebbe imposta una disamina del ruolo delle avanguardie coscienti della classe e delle loro carenze nel catalizzare le immancabili reazioni che l’essere classe nei confronti del capitale produce, nel secondo, si trattò esclusivamente della ricerca di un alibi, di un “tana libera tutti” imbellettato “teoricamente” che non teneva conto del fatto che la stessa esistenza del capitale presuppone quella della classe operaia come oggetto di sfruttamento.

In opposizione alle tentazioni liquidatorie presenti all’interno delle minoranze rivoluzionarie, alcuni elementi ritennero invece inevitabile un risveglio di classe, nel corso della guerra o alla sua conclusione, e misero in campo tutte le proprie esigue energie per cercare di rappresentare un fattore di intervento attivo in questo scenario.

Quasi tutti i gruppi concordavano nel riporre le proprie aspettative in una rivoluzione in Germania o in Italia, trattandosi nel primo caso del paese che fino all’avvento del nazismo vantava il più forte e organizzato movimento operaio in Europa mentre in entrambi i casi si trattava di due potenze delle quali si prevedeva la sconfitta nel confronto interimperialistico.

Ma era realmente nel novero delle possibilità una rivoluzione proletaria in Germania, per quanto si trattasse di un paese che – almeno a partire dal 1942 – stava perdendo la guerra?

Come abbiamo visto precedentemente, la sconfitta del proletariato tedesco ad opera del nazismo, nel 1933, era molto più profonda di quanto comunemente si valutasse, e rappresentava, in realtà, solamente l’ultimo atto di una sconfitta iniziata almeno un decennio prima.

Per mezzo del nazionalsocialismo, la decapitazione e la completa disarticolazione del movimento operaio furono realizzate dalla borghesia tedesca con scientifica e metodica perseveranza. La profondità di questa disfatta era stata resa possibile dalla divisione del proletariato tedesco, dalla subordinazione di parte di esso alle esigenze dello Stato capitalistico russo – prima per mezzo della politica dei “fronti unici”, in seguito con la diffusione dell’ideologia della “difesa del socialismo in Russia” e con la “bolscevizzazione” della KPD – che indebolì il partito tedesco sia di fronte alla forma socialdemocratica che di fronte a quella fascista della reazione borghese[1].

Ma se gran parte della responsabilità del disarmo teorico e politico del movimento operaio europeo alle soglie del secondo conflitto imperialistico mondiale era da imputarsi al ruolo controrivoluzionario dell’URSS, questo stesso ruolo era stato in parte determinato dalle carenze teoriche delle direzioni rivoluzionarie occidentali che, in prima battuta, non permisero al proletariato di abbattere le proprie borghesie nel periodo 1917-1923, e che in seguito amplificarono ulteriormente il ruolo controrivoluzionario della Russia stalinista non consentendo di riconoscerlo pienamente e tempestivamente, sia negando questo ruolo con sofismi pretestuosi, sia postulando – in impressionante sintonia con l’ideologia borghese – la mancanza di qualsiasi soluzione di continuità tra lo stalinismo e l’Ottobre, rifiutando in blocco gli insegnamenti della rivoluzione bolscevica.

Il nazismo ha rappresentato il castigo inflitto al movimento operaio organizzato per non aver saputo fare i conti con la socialdemocrazia e con lo stalinismo. Ha rappresentato il colpo di grazia inferto dalla borghesia ad un movimento operaio che, per quanto fortemente indebolito dall’opportunismo, continuava a rappresentare per essa una preoccupazione ed un fastidio, e che doveva essere totalmente disarticolato per piegare l’intero proletariato alle politiche economiche necessarie alle esigenze imperialistiche del capitalismo tedesco.

Nel corso della guerra, la borghesia tedesca – con l’oggettiva collaborazione di quella dei paesi Alleati – mise a frutto tutta l’esperienza accumulata e vagliata dalla Prima guerra mondiale per evitare che la sconfitta si trasformasse in un moto rivoluzionario. La minoranza della classe operaia tedesca non mobilitata sui fronti, grazie all’ampio utilizzo di manodopera forzata proveniente dai paesi occupati e dalle comunità ebraiche, venne imbozzolata in una pania che per lungo tempo la protesse dalle conseguenze più dure dell’economia di guerra e, d’altro canto, gli operai tedeschi inquadrati nell’esercito erano vincolati al più rigido controllo disciplinare. L’influenza di questi elementi corruttori era moltiplicata dal fatto che ormai da molti anni il proletario tedesco aveva perso qualsiasi stabile punto di riferimento politico che potesse rappresentare un’alternativa al “socialismo nazionale” hitleriano.

La situazione nella quale venne a trovarsi la classe operaia tedesca allo scoppio della Seconda guerra mondiale presupponeva dunque l’inadeguatezza della coscienza organizzata del proletariato, della direzione rivoluzionaria, del partito di classe; ragion per cui era assai difficile che nel corso della guerra si potesse ovviare ad una sconfitta consumatasi prima della guerra stessa.

Certamente, una minoranza rivoluzionaria che avesse iniziato a regolare i conti teorici con lo stalinismo tra la metà degli anni Venti e l’inizio degli anni Trenta non avrebbe comunque potuto impedire la sconfitta del proletariato tedesco del 1933, tuttavia, si sarebbe potuto trattare di una sconfitta avvenuta nella chiarezza teorica, di una sconfitta dalle conseguenze meno catastrofiche di quelle che ebbe.

Nella chiarezza, persino sotto il tallone di ferro fascista, una minoranza rivoluzionaria avrebbe potuto costruirsi un’inequivocabile identità senza farsi decapitare; nella chiarezza quella minoranza avrebbe potuto salvaguardare i propri militanti mantenendo reti di contatto quanto più possibile informali, evitando di dare a tutti i costi un carattere di massa alle proprie pubblicazioni clandestine e senza lanciarsi in avventurismi utili soltanto alle esigenze del capitalismo russo[2] o a farsi inutilmente sopprimere; avrebbe potuto fare quadrato senza cercare di allargarsi numericamente, accogliendo nelle proprie file solo elementi passati al rigorosissimo e necessariamente lungo vaglio di un’assoluta, provata, sperimentata fiducia; avrebbe potuto avviare un metodico lavoro di formazione di quadri operai rivoluzionari, e prepararsi ad approfittare della caduta del regime nel corso o alla fine della guerra. Un simile lavoro avrebbe inevitabilmente prodotto delle perdite, perdite che però, a nostro avviso, sarebbero state incomparabilmente meno gravose di quelle causate da un’azione politica opportunista che pretendeva di assumere un carattere di massa in circostanze che lo rendevano semplicemente impossibile.

Questo lavoro politico avrebbe posto una minoranza rivoluzionaria internazionalista nelle condizioni di preparare quelle risorse umane e materiali necessarie a conquistarsi una chiara e riconoscibile fisionomia di classe presso il proletariato, nel momento in cui le circostanze le avessero consentito di uscire dalla clandestinità[3].

Delle forti minoranze internazionaliste che avessero saldato per tempo i conti teorici e politici con la controrivoluzione stalinista, con la teoria dell’imperialismo e della crisi e che avessero mantenuto solidi collegamenti in tutta Europa[4], nel corso della Seconda guerra mondiale avrebbero potuto approfittare della sconfitta della Germania per cercare di organizzare il proletariato multinazionale concentrato in Germania dalle deportazioni, non per favorire gli eserciti imperialisti Alleati ma per rafforzare l’indipendenza di classe di tutto il proletariato europeo sia contro il nazismo che contro gli Alleati.

Un rafforzamento della solidarietà internazionalista tra gli operai tedeschi e quelli deportati o persino una serie di rivendicazioni comuni, avrebbero certamente costretto gli Alleati a mostrare apertamente il loro reale volto imperialistico[5] sbugiardando la pretesa che su uno dei due fronti si combattesse una “guerra per la democrazia”, con possibili conseguenze anche sulla tenuta disciplinare dei soldati degli eserciti Alleati.

Ad occupare il posto di queste forti minoranze c’erano però stalinisti e socialdemocratici, in tutta Europa instancabili nel dividere su linee nazionali il proletariato e in Germania pronti a collaborare con le forze occupanti Alleate nel frenare qualsiasi moto spontaneo di una classe operaia tedesca affranta e spezzata. E a nulla valsero gli sforzi dei coraggiosi ma deboli e frammentati gruppi di internazionalisti in Europa che cercarono di opporsi a questo copione.

La tendenza a considerare le contraddizioni degli anni Trenta come la manifestazione di una “crisi insuperabile” del capitalismo “stagnante”, unita all’incapacità di analizzare i reali rapporti fra le potenze imperialistiche, doveva condurre parte delle minoranze internazionaliste – anche tra chi seppe prevedere l’arrivo dell’inevitabile tempesta mondiale del 1939 o fu comunque in grado di raddrizzare rapidamente la barra del timone – a ritenere erroneamente inevitabile lo scoppio di un nuovo conflitto interimperialistico mondiale a ridosso della conclusione del secondo.

Si sottovalutarono gli spazi di ripresa dell’accumulazione capitalistica in seguito all’immane distruzione-svalorizzazione del capitale conseguente alla guerra e all’economia di guerra e si sopravvalutò il peso reale del capitalismo sovietico, che la guerra rivelò essere pienamente inserito nella dinamica imperialista.

Non si ritenne possibile una ripartenza del ciclo dell’accumulazione, che tuttavia ebbe luogo, proprio grazie alle distruzioni belliche e più in generale grazie alla distruzione di valore; alla ridefinizione delle sfere d’influenza imperialistiche e all’apertura di nuovi mercati con la fase detta di “decolonizzazione”, che di quella ridefinizione rappresentava un riflesso.

Grossomodo fino alla Seconda guerra mondiale, infatti, le possibilità di un allungamento del ciclo dell’accumulazione che procrastinasse l’inevitabile manifestarsi della crisi, per mezzo dell’esportazione di grandi masse di capitali in aree capitalisticamente arretrate che consentissero il drenaggio di colossali quantità di nuovo plusvalore, erano frenate dalla compiuta spartizione coloniale – o comunque in sfere d’influenza politico-militare – di queste aree tra le potenze imperialistiche e dai limiti che le vecchie forme di dominio imponevano all’esportazione di capitali in queste stesse aree. Ciò riduceva di fatto i confini del mercato capitalistico mondiale all’Europa, all’America e a parte dell’Asia. In un mercato capitalistico mondiale che risultava in tal modo ristretto, all’interno del quale l’accumulazione capitalistica aveva raggiunto i propri limiti intrinseci, i freni dovevano saltare violentemente. La Seconda guerra imperialistica mondiale, con il suo esito così nettamente definito, fornì una più durevole soluzione a quelle stesse contraddizioni che avevano determinato la Prima, dando il via a quei processi di sviluppo del capitalismo che ne hanno prolungato l’esistenza fino ai giorni nostri.

C’è da aggiungere, inoltre, che la spartizione del mondo in sfere d’influenza che ne seguì ebbe luogo tra potenze imperialistiche dal peso economico e militare decisamente sproporzionato. L’URSS non ebbe mai – e ancor meno alla conclusione della guerra – un peso economico e militare paragonabile a quello degli USA o che comunque giustificasse, di per sé, le sfere d’influenza ad essa assegnate.

La cessione dell’Europa orientale al controllo dell’imperialismo sovietico da parte degli USA, i soli veri vincitori della guerra, aveva lo scopo di cedere ad un alleato di fatto, a titolo di risarcimento per i costi della guerra ma al tempo stesso come fardello, un’area che rappresentava e rappresenta la storica direttrice di espansione imperialistica del capitalismo tedesco sconfitto, sottraendolo indefinitamente alla Germania e addirittura dividendo quest’ultima in due e affidando all’“alleato” russo il compito di sobbarcarsi l’impegno politico-militare di impedire una riunificazione tedesca. Un risarcimento che, data la debolezza del capitalismo russo, non poteva realizzarsi con l’esportazione di capitali ma piuttosto con la rapina di risorse e di macchinari e con il brutale drenaggio di plusvalore assoluto dalla classe operaia dell’Europa orientale. In tali circostanze di oggettiva convergenza di interessi fra USA e URSS, nella comune ostilità ad una centralizzazione economica e politica dell’Europa che si realizzasse ad opera del suo capitalismo più forte, la prospettiva di un conflitto tra la “terra della libertà” e quella del “socialismo reale” aveva poco di realistico e non poteva, nel dopoguerra e nel corso della cosiddetta “guerra fredda”, fornire elementi validi per formulare una corretta strategia politica rivoluzionaria di breve, medio o lungo termine del proletariato. Molto probabilmente, una simile impostazione, oltre che essere il frutto di una carenza di analisi della realtà capitalistica, rivelava anche una incapacità soggettiva di ammettere che il treno della crisi rivoluzionaria era passato invano e che non sarebbe tornato per un bel pezzo.

Conclusioni

Alla vigilia delle grandi ricorrenze, durante la passeggiata, si formava il gruppo degli amici; una voce, che la disperazione e la sfida rendevano rauca, faceva l’appello, prima i più importanti, poi gli altri in ordine alfabetico, e ognuno dei presenti rispondeva a turno: “Morto per la rivoluzione!”. Poi si cominciava a cantare l’inno per i morti “gloriosamente caduti nella sacra lotta”. Era difficile riuscire a cantarlo tutto, perché i secondini, messi in allarme, venivano di corsa; si faceva la catena avvinghiandosi alle braccia degli altri per fermarli e, nella mischia, così legati, sotto le percosse e le bestemmie, a volte sotto le sferzate gelide degli idranti, i compagni continuavano a scandire: “Sia gloria a loro!”. Victor Serge, Il caso Tulaev, 1948

Forse nessuno dei gruppi rivoluzionari internazionalisti attivi nel corso della Seconda guerra mondiale si rivelò completamente esente da un certo grado di unilateralità nella valutazione di questo o di quell’aspetto della situazione reale. Senza alcun dubbio, tutte queste realtà furono espressione di una generazione di rivoluzionari marxisti che purtroppo non fu in grado di equipaggiarsi teoricamente per tempo in vista dell’appuntamento storico con una catastrofica crisi del capitalismo mondiale. Si trattava però di una condizione imprescindibile per riuscire a saldare organizzativamente la coscienza teorica di classe con gli organismi e i metodi di lotta che il proletariato iniziò ad esprimere – in seguito alle sofferenze patite in anni di conflitto imperialista, in risposta all’esigenza di difendere la propria esistenza fisica dallo sfruttamento elevato a livelli schiavistici e dal carnaio della guerra sui fronti e nelle retrovie – seppure in forme embrionali, incompiute, primitive e confuse.

Sulla base della sconfitta senza chiarezza degli anni Venti del secolo scorso, sulla base di una sconfitta che privò i rivoluzionari della loro stessa identità, la seconda guerra imperialistica mondiale non poteva trasformarsi in una rivoluzione proletaria. Non tanto per l’innegabile forza della classe dominante, quanto per la prostrazione e per la privazione di qualunque punto di riferimento cui fu sottoposta la nostra classe. La scontata violenza borghese colpì, ma i suoi colpi furono devastanti anche per le carenze teoriche di chi aveva il compito di preservare l’identità del marxismo rivoluzionario nella sconfitta, un’identità che si definisce nella capacità di analizzare correttamente la realtà per costituirvi un fattore di intervento.

Il nodo teorico fondamentale non poteva essere altro che quello della comprensione della natura sociale dell’URSS, un nodo il cui scioglimento, nel corso di una crisi del capitalismo come quella sviluppatasi dal 1929 al 1945, avrebbe dischiuso alle minoranze rivoluzionarie amplissime possibilità di intervento politico nella classe, se fosse avvenuto in tempo utile, pienamente, traendo da questa comprensione tutte le necessarie conseguenze.

Al contrario, le titubanze nel riconoscimento della natura sociale dell’URSS portarono a ritardi nell’elaborazione di una politica rivoluzionaria che rompesse definitivamente con il mito della Russia sovietica e che traesse tutte le conclusioni di quella rottura. Si sarebbe potuto affrontare lo stalinismo senza debolezze e complessi, abbandonando l’equivoca definizione di “centrismo” che implicitamente manteneva i controrivoluzionari nel campo della rivoluzione, nel campo dei partiti operai. Questo avrebbe permesso di prevedere e denunciare conseguentemente il ruolo controrivoluzionario dello stalinismo nella Cina del 1925-‘27, nella Germania del 1923-‘33, nella Spagna del 1936-‘37 e nel corso della nuova guerra mondiale, e di rigettare con maggiore determinazione la tattica – opportunista nella peggiore delle ipotesi, suicida, nella migliore – della “difesa incondizionata dell’URSS”[6].

Figlia di questa sconfitta fu il rifiuto spontaneista della necessità di una chiara e inequivocabile identità politica da costruire, anche organizzativamente, prima della crisi rivoluzionaria. Il senso di impotenza si manifestò nella mitizzazione del ruolo di consigli operai che a livello di massa non videro mai la luce, nella fiducia messianica in un risveglio delle masse e in una loro capacità di dotarsi di organismi compiutamente rivoluzionari determinati automaticamente dalle sofferenze prodotte dalla guerra. In tale contesto le manifestazioni reali di questo risveglio, per quanto si presentassero in forme inedite, deboli e contraddittorie, o non vennero riconosciute come tali, oppure vennero esaltate acriticamente come se da sole potessero risolvere tutti i problemi della lotta rivoluzionaria.

Non si tratta tanto di un rimprovero ad esperienze alle quali ci riferiamo come a carne della nostra carne e a sangue del nostro sangue, quanto della constatazione di fatto di un ritardo che non siamo in grado di stabilire in che misura potesse essere evitato, nelle circostanze storicamente inedite di un grandioso movimento rivoluzionario – la Rivoluzione d’ottobre – che era stato rapidamente schiacciato da una controrivoluzione che si presentava sotto le mentite spoglie della continuità con un vittorioso assalto al cielo.

Lo studio di questo ritardo e delle sue cause è di fondamentale importanza non tanto per stabilire cosa si dovesse fare, ma cosa le minoranze rivoluzionarie non dovranno fare in base alle precedenti esperienze del movimento operaio, accumulate, vagliate, assimilate. Non nel fatuo convincimento che si possa stabilire un formulario miracoloso che consenta di evitare gli errori, ma nella certezza di ripartire, grazie alla comprensione e all’applicazione del metodo marxista, da un gradino più in alto degli errori di chi ci ha preceduto. Un metodo in grado di fornire una serie di coordinate per la navigazione, legate alla bussola del punto di vista di classe; un metodo in grado di tracciare le linee generali entro le quali affrontare configurazioni analoghe che si dovessero ripresentare in futuro, ma anche e soprattutto di comprendere ciò che in una formazione sociale lega il mutevole al costante, di cogliere l’inedito e di sapersi rapportare ad esso per cercare di trasformare la prossima crisi mondiale del capitalismo non più nell’ennesima occasione perduta e in un ulteriore bagno di giovinezza per il capitalismo – oppure, nella più probabile comune rovina delle classi in lotta determinata dalla distruzione delle condizioni di esistenza della nostra specie – ma nel crollo del capitalismo, nella rivoluzione internazionale del proletariato per il comunismo.

Oggi non è più possibile fingere di non vedere il gradino che occorre scalare. Oggi sappiamo cosa sono lo stalinismo e il capitalismo di Stato, sappiamo cos’è l’opportunismo, sappiamo cos’è il fascismo e sappiamo cos’è la democrazia imperialista. Quello che ancora non sappiamo a sufficienza è in quali forme dovrà esplicarsi concretamente l’attività rivoluzionaria nell’era degli algoritmi che disciplinano lo sfruttamento della forza-lavoro, degli sviluppi mondiali della democrazia imperialista, del controllo ideologico e fisico del proletariato, della guerra atomica, dei satelliti e dei droni. Tuttavia, formulare le giuste domande significa anche aprire la strada alle loro risposte, e il bilancio critico delle esperienze passate è necessario sia per formulare quelle domande che per trovare, in tempo utile, le giuste risposte.

Oggi, tra quanti si richiamano al marxismo rivoluzionario, l’attardarsi nella riproposizione di schemi asfittici, che hanno da tempo dimostrato inequivocabilmente il loro crescente scarto con la realtà oggettiva e con il metodo marxista di studio per la trasformazione di quella stessa realtà oggettiva, non ha altro significato se non quello di un soggettivo feticismo; del compiacimento di individualità sovradimensionate, avulse dal contesto reale, nel ritagliarsi un comodo cantuccio, una zona di conforto fatta di risposte stabilite una volta e per sempre e la cui aderenza al marxismo è asserita piuttosto che dimostrata –; del culto di grandi figure del marxismo sottoposte dallo stantìo epigonismo ad un tipico processo di mitizzazione, che tende ad atrofizzare quanto del loro contributo teorico rimane nel solco di una coerente impostazione marxista e a ipertrofizzare – proprio in quanto peculiare tratto distintivo – le loro unilateralità, manchevolezze, incomprensioni, errori di ordine teorico e politico. Potrebbe trattarsi, tutto sommato, di un problema squisitamente personale, se l’esistenza stessa di simili personali esigenze non fosse il riflesso del ripiegamento della classe operaia degli ultimi decenni e del conseguente girare a vuoto di quella parte dell’intellettualità piccolo-borghese che è stata trascinata dalla forza di passate ondate di lotta di classe e che, per mille motivi, non è stata pienamente riassorbita dalla successiva stabilizzazione nei ranghi del conformismo sociale. La ricerca della soddisfazione di queste esigenze – più o meno contrabbandata come militanza – non costituirebbe un problema politico se non alimentasse la confusione nei pochi elementi coscienti del proletariato che anche la fase attuale è in grado di esprimere e se non ostacolasse un bilancio teorico e politico; se in quest’opera di confusione e di impedimento tali atteggiamenti socialmente determinati non si trovassero oggettivamente in sintonia con la mistificazione ideologica profusa dalla classe dominante, tesa instancabilmente a contrastare il processo di autoeducazione rivoluzionaria della classe operaia. Un processo di cui è elemento imprescindibile lo studio dell’esperienza degli internazionalisti del “terzo fronte”, la cui lotta, spesso condotta fino all’estremo sacrificio, ha impedito che il filo rosso del marxismo rivoluzionario venisse completamente spezzato dalla controrivoluzione. Un debito che le attuali generazioni di internazionalisti non possono e non devono mancare di onorare.

NOTE

[1] Un analogo processo coinvolse anche i settori meno forti del proletariato europeo, precedentemente in Italia, in seguito in Francia e, in circostanze differenti, Spagna.

[2] La “resistenza” stalinista in Germania regalò al boia centinaia di coraggiosi militanti operai.

[3] A questo proposito, basti pensare alle possibilità di azione di una minoranza internazionalista di questo tipo nell’Italia del periodo tra l’agosto e il settembre 1943, in cui sarebbe stato possibile rafforzare le posizioni della classe per poter intervenire attivamente nello sbando delle forze armate dopo l’8 settembre. Si trattò in effetti di una brevissima finestra nella quale la rapidità dell’occupazione tedesca fu diretta conseguenza della totale assenza di direzione dell’esercito italiano – vuoto in cui avrebbe potuto inserirsi una politica rivoluzionaria – e nella quale gli Alleati non avevano ancora risalito la penisola.

[4] Passi in questa direzione vennero tentati già nel 1926, e fallirono precisamente a causa di incertezze teoriche e politiche.

[5] Come apparirà ancora più evidente in Germania dopo la sconfitta con l’occupazione Alleata. «Che si dovesse ristabilire la “tranquillità e l’ordine”, assicurare il funzionamento degli organi amministrativi, provvedere all’assistenza ed impedire “la fame, le malattie e i tumulti” non veniva contestato da nessuno nell’esercito americano, come pure si era largamente d’accordo sul fatto che in un primo tempo si dovesse reprimere l’attività politica. Solo in rarissimi casi le disposizioni sul licenziamento dei nazionalsocialisti dopo l’occupazione furono integralmente osservate. La maggior parte degli ufficiali ritenne di dovere cooperare con l’élite locale, anche se gravemente compromessa, pur di impedire che si verificasse il caos. […] La comune tendenza degli ufficiali di occupazione ad appoggiarsi ai tradizionali strati dirigenti “apolitici”, che si combinò in pari tempo con l’imposizione di freni ed ostacoli al movimento antifascista, fu un fattore politico che influì grandemente sui processi di ristrutturazione», Cfr. P. Brandt, Op. cit., p. 77.

[6] «Più di dieci dei miei amici sono stati uccisi dagli sbirri di Darnand e della Gestapo. Uno di loro, chiamato Blasco [Pietro Tresso], di origine italiana, un ragazzo che conoscevo dal 1929, è stato assassinato in circostanze particolarmente odiose. Arrestato a Marsiglia […], nel 1942, è stato orribilmente torturato. Dopo l’occupazione totale della Francia, è stato trasferito in una prigione della Gestapo e lì torturato per mesi quasi ogni giorno. Nella stessa prigione c’erano dei detenuti stalinisti, con i quali naturalmente aveva discussioni politiche. Era antistalinista, ma difendeva una posizione che riconosceva la necessità della “difesa dell’URSS”. Nel 1943, non so esattamente quando, quelli del maquis hanno assaltato la prigione in cui era detenuto e tutti i prigionieri sono stati liberati; ma, appena arrivati nei boschi, i suoi ex co-detenuti stalinisti lo hanno massacrato. La “difesa dell’URSS” non gli è servita molto agli occhi dei suoi assassini…» lettera di Jean Malaquais ad André Gide, ottobre o novembre 1945, in A. Gide – J. Malaquais, Correspondance 1935-1950, Phébus, Paris, 2000, pp. 191-192.