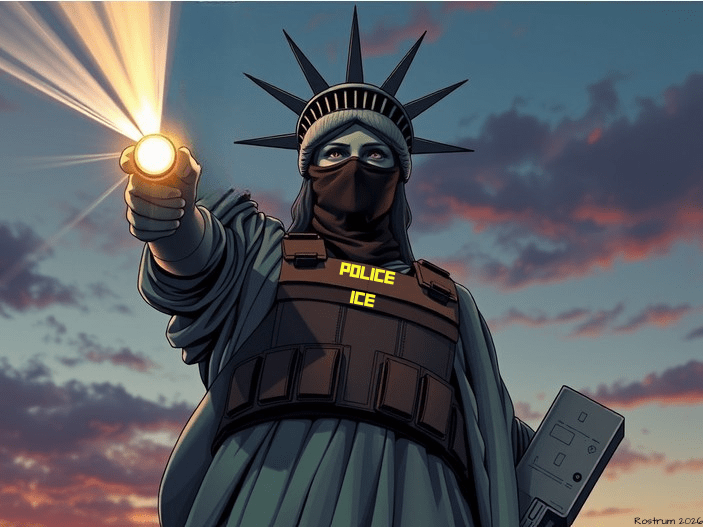

«Tenetevi i vostri uomini distrutti, le vostre folle pigiate ansiose di respirare liberamente, i miserabili rifiuti dei vostri prolifici paesi; tenete per voi i senza tetto, gli uomini sbattuti dalle tempeste. Io spengo la mia lampada davanti alla Porta d’Oro»

Rivisitazione dell’iscrizione ai piedi della Statua della Libertà

Non è con l’ottica della “campagna acquisti” ideologica da mettere in piedi ciclicamente con slogan dozzinali e semplificatori che va affrontata la “questione americana”, così come ogni altra questione posta all’internazionalismo rivoluzionario dall’accelerazione delle tensioni a livello mondiale.

Non sono le circostanze particolarmente odiose in cui è avvenuta l’esecuzione a freddo di Renee Good per mano di un agente dell’Immigration and Customs Enforcement a stimolare una riflessione sulla situazione politica interna degli Stati Uniti. Non è certamente la prima volta nella storia americana che qualcuno cade vittima della repressione da parte delle forze dell’“ordine” capitalistico, e non costituirebbe un precedente nemmeno se l’esecutore materiale di un brutale atto di repressione statale venisse assolto in sede giudiziaria o condannato pro forma a pene lievissime, mentre la vittima subisce un processo di rovesciamento delle responsabilità e di colpevolizzazione mediatica. Il dato in certa misura inedito e significativo della tragica vicenda di Minneapolis è l’aperta e totale giustificazione istituzionale da parte dell’amministrazione in carica di un atto che, in altri momenti, pur risultando con ogni probabilità comunque derubricato ad “eccesso” nell’assolvimento di un “dovere”, sarebbe stato quantomeno prima sottoposto al rito formale dell’indagine accertativa e del procedimento legale.

Al contrario, l’omicidio di Renee Good, cittadina statunitense colpevole di aver espresso in forma verbale e nemmeno troppo accesa il proprio dissenso verso le pratiche dell’ICE, e di aver tentato di allontanarsi da uomini armati e incappucciati che – senza essersi formalmente identificati, senza alcuna autorità legale in merito e senza dichiarare le proprie intenzioni – hanno provato a trascinarla fuori dalla sua auto, è stato definito dal Presidente Trump un atto di autodifesa contro un “tentativo di investire” gli agenti governativi in un contesto in cui operavano “agitatori prezzolati”, mentre la Segretaria alla Sicurezza Interna Kristi Noem ha definito la vittima una “terrorista interna” che avrebbe utilizzato la propria automobile come “arma”. Dal canto suo, il Vicepresidente J. D. Vance ha invocato l’“immunità assoluta” per l’agente ICE che ha esploso tre colpi di pistola al volto di Renee Good.

Seppure distanti dal quadro di una “vigilia di guerra civile”, gli Stati Uniti d’America attraversano da tempo una fase di acuta polarizzazione politica che si manifesta in forme difficilmente riscontrabili nella sua storia.

Considerate le dimensioni del fenomeno della cosiddetta immigrazione “illegale” negli USA – stimata tra 10 e 11 milioni di persone – e considerato il suo peso nel bacino di forza lavoro disponibile per le esigenze di sfruttamento del capitale americano, è abbastanza ingenuo ritenere che le pur non trascurabili forze dell’ICE (con annesse nuove strutture detentive) possano ingaggiare con successo quella che viene definita da più parti una “guerra al migrante”. Indubbiamente, la narrazione della lotta all’immigrazione clandestina – definita in quanto tale “criminale” –, così come il rapidissimo rinfoltimento dei ranghi dell’ICE (un’agenzia federale istituita nel 2003), hanno una loro funzione, che non può essere certamente quella di disturbare l’estrazione di plusvalore dalla manodopera immigrata. Gli effettivi dell’ICE – che per alcuni aspetti riportano alla mente i “Black and Tans” di triste memoria – reclutati con criteri opachi, a quanto sembra sottoposti ad un addestramento a dir poco sommario, privi di una divisa vera e propria e di armamento uniforme, vengono sguinzagliati perlopiù a volto coperto e a bordo di anonimi SUV nelle strade americane a caccia di proletari immigrati che si recano a lavoro o addirittura sul posto di lavoro stesso, in fila davanti alle agenzie di collocamento, mentre ritornano alle loro case, mentre aspettano l’autobus o fanno rifornimento in una stazione di servizio. L’arrogante esibizione di arbitrio e di violenza per mezzo della quale l’ICE, spesso travalicando i suoi limiti giurisdizionali, procede alla cattura dei malcapitati e fronteggia le proteste spontanee di molte delle persone che vi assistono, sembra rispondere ad una precisa logica politica, soprattutto se si tiene conto che gli Stati maggiormente interessati alle operazioni “anti-immigrazione” sono quelli a guida democratica.

Se da un lato la grande e ricercata visibilità di queste operazioni serve a rassicurare la base elettorale del populismo imperialista trumpiano offrendogli le briciole ideologiche della difesa dell’appartenenza nazionale, come “privilegio” tanto inalienabile quanto a buon mercato, in attesa dell’avvento di una nuova “Golden Age” di fatto ancora di là da venire, e che in ogni caso ben poco avrebbe da offrire alle componenti proletarie degli “scontenti della globalizzazione” che hanno riposto la loro fiducia in Trump, dall’altro, le “battute di caccia” perpetrate da elementi con scarsa preparazione ed esperienza militare sembrano avere lo scopo di esasperare gli animi e provocare disordini che, soprattutto in caso di reazioni violente non implausibili nel Paese del Secondo Emendamento, possano legittimare da parte del governo centrale una presa in carico dell’ordine pubblico – con ben altri strumenti di pressione militare che non la sola ICE – di fronte ad una presunta incapacità in tal senso dei poteri locali, non a caso, ripetiamo, democratici.

Se indubbiamente la formazione di una “milizia” con copertura istituzionale legata a doppio filo ad una specifica amministrazione è il segno di una inedita polarizzazione dello scontro tra le frazioni della borghesia americana e della difficoltà nel pervenire ad una sintesi politica degli interessi di queste frazioni, è altresì elemento rivelatore di un esecutivo che, notevolmente sbilanciato su determinati gruppi borghesi (e non dei meno importanti) e con il quale l’interlocuzione politica risulta innegabilmente difficoltosa a causa delle specifiche caratteristiche di linguaggio e di prassi che gli hanno consentito di intercettare la sua vasta base di consenso, non è ancora in grado di avocare completamente a sé tutta una serie di poteri federali ai quali effettivamente i singoli governi statali non potrebbero contrapporsi senza entrare in irreversibile rotta di collisione con lo Stato centrale. Chiedere il ritiro dell’ICE dalle città della California o del Minnesota non significa infatti ancora opporsi all’intero sistema di poteri federale. Nonostante i toni accesi, il linguaggio colorito ed una certa apparente vicinanza agli immigrati, i governatori e i sindaci democratici non contestano affatto la legittimità degli scopi dell’ICE, ma puntano il dito sulla correttezza legale del loro modus operandi e, quando chiedono all’ICE di non interferire, avvertendo chiaramente contro cosa realmente l’ICE agisce, rivendicano il monopolio del mantenimento dell’ordine pubblico – id est della violenza – per gestire le proteste suscitate dalle sue operazioni.

In mancanza di una ripresa su larga scala della lotta di classe in cui, a contatto con la teoria rivoluzionaria, possano maturare avanguardie operaie all’altezza dei tempi, a fare le spese socialmente e soprattutto politicamente di questo scontro interno alla borghesia della potenza imperialistica americana – che sarebbe perlomeno incauto descrivere con formula sensazionalistica ma fuorviante come ad “un passo” dalla guerra civile – sarà indubbiamente la classe operaia negli Stati Uniti. In prima battuta i lavoratori immigrati, il cui diminuito senso di sicurezza nella “terra dell’abbondanza e delle opportunità” non mancherà di riflettersi nel peggioramento delle loro condizioni materiali ad opera di un padronato ben felice di gestire una forza lavoro ancora più ricattabile; in seconda battuta il resto del proletariato statunitense, che nei suoi strati più vasti dovrà subire la concorrenza al ribasso dei suoi fratelli di classe “stranieri”, mentre a godere degli avanzi di sovraprofitto imperialistico, garantiti dall’adesione all’ideologia divisiva del “privilegio dei nativi” contrapposta alla totale estraneità ed indifferenza agli interessi del proletariato da parte dell’opposizione “liberal”, sarà una minoranza di labour aristocracy abile ed arruolata nel compito di trascinare il resto della classe operaia americana nelle prossime avventure imperialistiche del “nemico nel proprio paese” e nell’inevitabile futura conflagrazione mondiale.

Negli Stati Uniti, come negli altri paesi della rete imperialistica mondiale, il compito delle minoranze internazionaliste non è quello di vincere la “corsa allo slogan”, è quello di sforzarsi di comprendere ciò che avviene, l’unico modo per porsi nelle condizioni di rendere possibile al proletariato in lotta la piena riappropriazione della propria coscienza classista.