B. Péret, Imperialisme et nationalisme, pubblicato su Le Libertaire, n. 285, 19 ottobre 1951. Traduzione dal francese di Rostrum.

Di fronte alla desolante capitolazione di tanti pretesi “internazionalisti” e “antistalinisti” al richiamo di radici a lungo celate e mai recise – nutrite nel sotterraneo pantano delle “liberazioni nazionali” di rito stalinista –; di fronte alla rinnovata proliferazione di tutta una mitologia terzomondista – che, considerate le modalità fungine attraverso le quali si incista nelle tragedie dei proletari che ancora oggi subiscono l’oppressione nazionale, andrebbe forse analizzata come micologia – riteniamo cosa utile riproporre la breve ma nel complesso solida riflessione del militante internazionalista Benjamin Péret. Una riflessione dei primi anni ’50 che, pur nella prospettiva rivelatasi erronea di una ravvicinata conflagrazione interimperialistica, ha il merito di evidenziare l’inserirsi del processo di decolonizzazione nella trama dello stadio imperialistico della società borghese e quello di ribadire la centralità della lotta proletaria nei centri nevralgici del capitalismo mondiale.

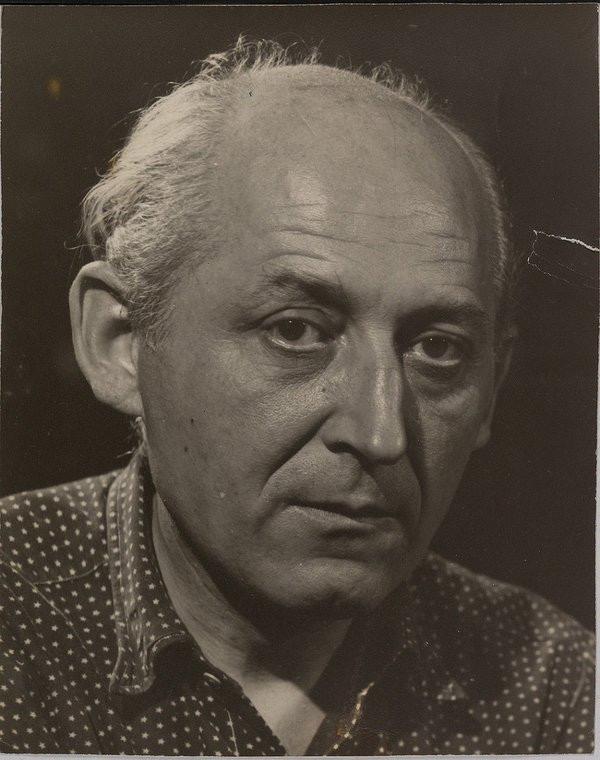

Péret fu tra i fondatori e i massimi esponenti di quello che con ogni probabilità può essere considerato l’ultimo movimento d’avanguardia sbocciato su un terreno sociale sempre più mineralizzato dal punto di vista artistico: il surrealismo – non a caso sorto, esattamente cento anni fa, a ridosso della più grande ondata rivoluzionaria dell’ultimo secolo, subendone indubbiamente l’influsso nella titanica ambizione di «trasformare il mondo e cambiare la vita». Dapprima aderente al Partito comunista francese, poi oppositore trotskista dello stalinismo, combattente nelle lotte del proletariato rivoluzionario spagnolo nel biennio 1936-37, internazionalista critico della IV Internazionale – in Messico, accanto a Munis e a Natalia Sedova durante e dopo la Seconda guerra mondiale – e infine comunista libertario, Péret mantenne, con una continuità e una coerenza di fondo piuttosto inusuali nel mondo dell’arte, un attivo impegno politico rivoluzionario.

Oggi, come e più di settant’anni fa, si cerca di somministrare al proletariato delle metropoli del capitalismo mondiale il pane muffito e brulicante di vermi delle “resistenze fino alla vittoria” di popolazioni la cui unica speranza è quella di continuare ad “esistere” sotto i colpi di maglio della ferocia imperialista; il pane avariato del “sostegno incondizionato” a direzioni politiche borghesi che non si vogliono chiamare con il loro nome e il peso della cui bieca reazione sono altri a dover subire; il pane verdastro di presunte “intifade globali” che si vorrebbe mettere al riparo dalla lente dei “se” e dei “ma” che fin troppo facilmente individuerebbe nell’impasto i germi del rancidume.

Come ebbe a scrivere Benjamin Péret e come ribadiamo con la sua stessa passione rivoluzionaria: «di quel pane, noi non ne mangiamo».

L’indipendenza dei Paesi arretrati

La Prima guerra mondiale portò alla scomparsa degli imperi centrali come potenze imperialiste e all’indebolimento della Francia, sebbene essa avesse ereditato buona parte delle spoglie dei vinti. Rimasero in piedi l’Impero britannico, leggermente rafforzato, e gli Stati Uniti, in rapida ascesa. Il periodo 1920-40 vide la graduale eliminazione del capitale britannico dall’America Latina, soppiantato da quello americano. Con la guerra, la Gran Bretagna fu costretta ad abbandonare ogni pretesa di egemonia mondiale a favore di Washington, che rimase la sola a contenderla a Stalin. Da allora l’Impero britannico è in uno stato di decomposizione. Dalla cessazione delle ostilità, abbiamo assistito al suo ininterrotto rinculare, principalmente in Asia. Ieri si trattava dell’indipendenza dell’India e della Birmania, che vincoli assai laschi ancora legano al Commonwealth. Oggi, la Persia si appropria dei giacimenti petroliferi che i capitalisti britannici sfruttavano e li caccia via, risvegliando così una parte del mondo arabo e animando persino il fascista dottor Malan del Sudafrica. Mentre le rivendicazioni irachene ed egiziane possono essere viste come la conseguenza immediata della sconfitta dell’imperialismo britannico in Persia, la rivendicazione sudafricana segna il punto di partenza di una nuova fase della decomposizione dell’Impero britannico, quella della sua disgregazione. I Paesi soggetti a Londra non si accontentano più della libertà concessa loro dal Commonwealth; essi vogliono addirittura strappare alla metropoli i suoi possedimenti coloniali. Per loro non è più sufficiente essere nominalmente associati alla Corona; vogliono spogliarla.

A prima vista, si è tentati di dare sentimentalmente ragione ai Paesi che cercano di liberarsi dal giogo inglese come da qualsiasi altro giogo straniero, ma se esaminiamo il reale contenuto della parola d’ordine dell’indipendenza nazionale nel nostro tempo, cambiamo immediatamente opinione.

Abbiamo visto questa parola d’ordine sorgere ovunque nel corso del XIX secolo, all’epoca dell’ascesa della borghesia, generalmente legata a delle aspirazioni democratico-borghesi. La borghesia, sentendo di rappresentare la principale forza economica del Paese, tendeva a tradurre questa situazione in termini giuridici, al fine di subordinare ai propri interessi gli altri strati sociali. Al fondo, sotto questa rivendicazione, si scopre facilmente l’aspirazione della borghesia all’esclusiva dello sfruttamento, con i propri metodi, della forza lavoro degli operai. Cionondimeno, rispetto alle società precedenti, la democrazia borghese costituiva allora un elemento positivo. La sua rivendicazione di indipendenza nazionale, in opposizione al feudalesimo che allora dominava la maggior parte dell’Europa, era dunque perfettamente giustificata. Ovunque sia riuscita a trionfare, all’epoca, accompagnata da un regime democratico, ha condotto ad un miglioramento del tenore di vita e della cultura dei lavoratori, non senza lotta, naturalmente, ma la possibilità di questa lotta era già un elemento positivo.

La guerra del 1914 diede nuova vita a questa rivendicazione, ma il suo significato era già totalmente cambiato. Per almeno un quarto di secolo, il capitalismo si era concentrato in trust e monopoli per i quali le frontiere non avevano senso che nel quadro dei loro interessi. I confini erano diventati paraventi dietro i quali si svolgevano i più lucrosi affari. L’indipendenza degli Stati creati dal Trattato di Versailles era già solamente apparente, perché questi Stati, creati ex novo per soddisfare interessi capitalistici inconfessabili, a volte mascherati da esigenze di strategia, erano soggetti o all’imperialismo francese o al suo concorrente britannico, a volte addirittura ad entrambi. Da allora, nessun Paese è riuscito a conquistare un’indipendenza reale. Tutti quelli che si sono liberati dalla pressione straniera ci sono riusciti grazie all’aiuto di un altro imperialismo che ha immediatamente preso il posto di quello precedente. Tra le due guerre, questo era generalmente l’imperialismo americano. Dopo la Seconda guerra mondiale, l’imperialismo russo è entrato in scena, promuovendo a proprio vantaggio i movimenti indipendentisti, ad esempio in Vietnam, mentre il suo rivale americano, sostenendo i vecchi imperialismi e minandoli a proprio vantaggio, si batte per la “liberazione”, sempre a suo beneficio diretto o indiretto, dei territori dominati da Stalin. Ne è un esempio il sostegno che offre al nazionalismo ucraino. I capitalisti nazionali e i lavoratori che essi opprimono stanno quindi semplicemente cambiando padrone, passando a Washington, che permette loro una relativa libertà nel suo zoo, o a Mosca, che li addomestica nella sua gabbia da circo. In queste condizioni, l’indipendenza nazionale non è altro che un’esca lanciata dal capitalismo nazionale, volta a mascherare presso i lavoratori la vera soluzione: la soppressione del capitalismo e l’edificazione di un mondo nuovo senza oppressori né oppressi.

Non sto assolutamente suggerendo che le aspirazioni dei popoli all’indipendenza siano reazionarie. I lavoratori di questi Paesi, doppiamente oppressi dalla loro borghesia (o dalla burocrazia stalinista dietro la cortina di ferro) e dall’imperialismo straniero, sentono più che altrove un immenso bisogno di liberazione, che le classi dominanti sfruttano per i propri fini. I rivoluzionari devono mostrare l’opposizione reale che esiste tra le aspirazioni dei lavoratori e quelle dei capitalisti, anche se queste aspirazioni sembrano coincidere nella liberazione o nell’indipendenza nazionale. Questa coincidenza esiste, in realtà, soltanto nelle parole a cui le due classi antagoniste danno un contenuto opposto. Per chi sta in alto si tratta di sfruttare il lavoro di chi sta in basso a proprio esclusivo vantaggio, mentre i lavoratori cercano più o meno coscientemente di liberarsi dallo sfruttamento capitalistico, di cui il padrone straniero è solamente il rappresentante più visibile.

Ciò detto, diventa agevole stimare nel loro giusto valore gli ultimi movimenti nazionalisti in Asia e in Africa, soprattutto se si evidenzia che, in tutti i casi, Washington agisce da “mediatore”, cerca cioè di sedersi sulla poltrona degli imperialisti cacciati o minacciati di espulsione, mentre Mosca assiste, appena celata dalla sua quinta colonna. Se si pensa all’intensità della rivalità tra Washington e Mosca, si è obbligati a constatare che qualsiasi passo verso l’indipendenza viene attualmente utilizzato da queste ultime come una manovra nella guerra fredda, essa stessa una manovra strategica in vista della prossima guerra. Ciò rende ancora più urgente la necessità di illuminare i lavoratori che partecipano a questi movimenti indipendentisti, perché non si tratta di ignorarli o di disinteressarsene, ma di attribuirgli il loro autentico contenuto rivoluzionario, di porre il problema nei suoi termini reali: indipendenza totale dei lavoratori attraverso il rovesciamento del sistema capitalista e non indipendenza nazionale sotto la direzione dei capitalisti o dei signori feudali, come avviene in Oriente e in Nord Africa.

Tuttavia, l’attuale movimento nazionalista che sta facendo vacillare la dominazione britannica in Asia e in Africa potrebbe, in caso di successo, avere serie conseguenze, benché indirette, per il futuro della rivoluzione sociale in Europa. Infatti, se la guerra tarda, la dissoluzione del Commonwealth, minato dall’imperialismo americano che si trova perfettamente a proprio agio con l’indipendenza nazionale, è inevitabile, così come lo sfratto del capitale inglese dalle regioni in cui si è impiantato. Inoltre, l’arretramento della guerra presuppone un parallelo arretramento dello stalinismo, che vive in gran parte sulla paura che i popoli hanno di un nuovo conflitto. In tali condizioni, possiamo sperare che di fronte alla ripresa delle lotte di classe su larga scala in Inghilterra e in Francia, i capitalisti di questi Paesi, privati anche dei sovraprofitti coloniali, dovranno tentare di compensare le loro perdite con un sovra-sfruttamento degli operai, che porterebbe poi alla loro protesta generale. Queste sono le uniche prospettive, condizionate e forse lontane, che l’attuale movimento indipendentista lascia intravedere.